In den USA war die TV-Serie „Lost in Space“ Mitte der 60er Jahre ein Hit und brachte es auf drei Staffeln, die von 1965 bis 1968 über die Bildschirme flimmerte. 1998 folgte eine Neubelebung als Kinofilm, der jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb. Nun nimmt sich Netflix der Idee einer im All verschollenen Familie erneut an und präsentiert eine erste Staffel mit zehn Folgen. Sollte man sich das ansehen?

Ein Comic der „Space Family Robinson“ und auch ein wenig der Roman „Die Schweizer Familie Robinson“ aus dem späten 18. Jahrhundert sollen der Originalserie als Vorbild gedient haben. Die Netflix-Neuauflage hält sich jedoch weitgehend an die Serienvorlage, so sind die Kinder und die anderen Hauptfiguren identisch mit der 60er Jahre-Version. Allerdings haben die Showrunner Matt Sazama und Burk Sharpless diverse Modernisierugnen vorgenommen. Dennoch werden auch Kenner des Originals die Serie wiedererkennen. Aber stimmt die Qualität?

Lost in Space: Die Handlung

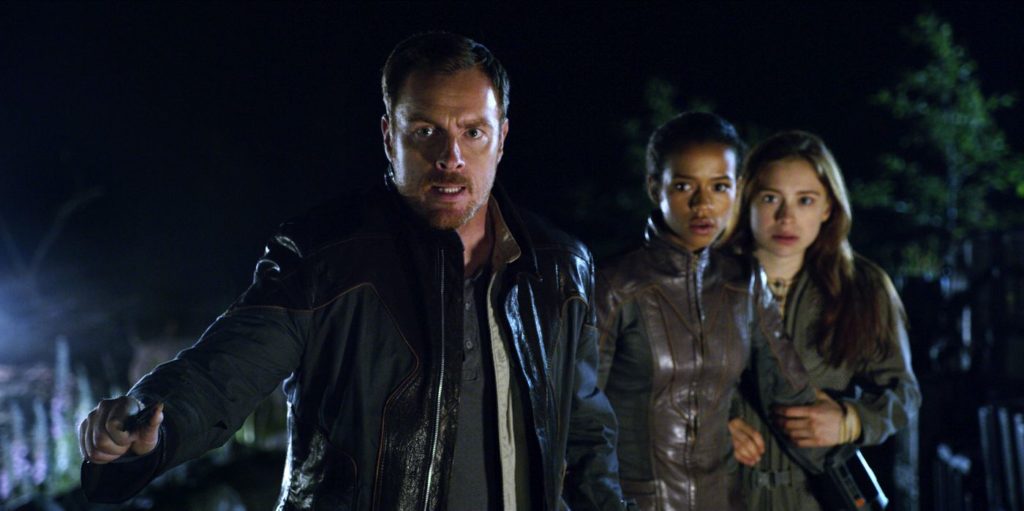

John Robinson (Toby Stevens, „Black Sails“) und seine Frau Maureen (Molly Parker, „1922“) wollten eigentlich mit den drei Kindern Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall) und Will (Maxwell Jenkins) ein neues Leben auf einer Erdkolonie beginnen, doch das Jupiter-Trägerschiff gerät in Schwierigkeiten und die zahlreichen, kleinen Jupiterraumschiffe werden ins All geschleudert. Den Robinsons gelingt eine Notlandung auf einem unbekannten Planeten, der der Erde nicht ganz unähnlich ist.

Dort müssen sie aber sofort um ihr Überleben kämpfen, denn sie sind in einem See gelandet, der aufgrund der Witterung bald zufriert. Als Judy tatsächlich bei einer Bergungsmission im Eis einfriert und nur ihr Raumanzug sie vor dem sicheren Tod bewahrt, ziehen John uns Sohn Will los, um in der Nähe Magnesium zu sammeln. Damit will John das Eis wegschmelzen und seine Tochter befreien. Doch auf dem Weg werden Vater und Sohn getrennt. Will entdeckt im Wald einen Roboter, der nicht von der Erde stammt und rettet ihm das Leben. Aber kann er der anhänglichen Maschine wirklich trauen? Das Ende der Pilotfolge sagt etwas anderes …

Lost in Space: Familientauglich, aber düster

Das Original war eine familienfreundlich Serie und an diese Vorgabe haben sich auch Sazama und Sharpless gehalten. Zwar geht es hier durchaus auch unheimlich zu, aber das bleibt stets in einem Rahmen, der auch für ältere Kinder ab 12 Jahren genießbar bleibt. Was schon deshalb erstaunlich ist, da einige der Folgen von Horror-Spezialist Neil Marshall („The Descent“, „Doomsday“) inszeniert wurden, der auch bei ein paar der besten „Game of Thrones“-Folgen als Regisseur arbeitete.

Und so ganz kann Marshall seine Herkunft auch nicht verleugnen. Denn die spannenden Momente der Serie sind stets auch die Besten. Wenn Will im Pilotfilm den Roboter entdeckt und sich nach anfänglichem Misstrauen mit ihm anfreundet, hat das auch ein paar intensive Momente. Auch deshalb, weil die Serie von Netflix deutlich sichtbar mit einem ordentlichen Budget ausgestattet wurde. Die Tricks, mit denen Lost in Space den fremden Planeten zum Leben erweckt, haben Top-Niveau und können mit gängigen Kinoproduktionen mithalten.

Lost in Space: Keine heile Welt mehr

Auch inhaltlich geht Lost in Space mit der Zeit. Statt liebevolle heile Welt zu präsentieren, wie es die Vorlage tat, geht es hier mit deutlich mehr Realismus zur Sache. So ist die Ehe der Robinsons keineswegs intakt und stand vor der Abreise schon kurz vor dem Ende. Die Autoren thematisieren diesen Umstand regelmäßig und bedrohen damit die Familie bereits aus dem Inneren. Und auch die Kinder haben untereinander ihre Probleme, die häufig eine Rolle spielen. So leidet Penny, das mittlere Kind, oft unter ihrer scheinbar perfekten großen Schwester, die ihrerseits mehr Probleme hat, als sie zugeben will.

Auch Dr. Smith, im Original ein eher unfähiger als bösartiger Wissenschaftler, wird hier als weibliche Version von Parker Posey („Blade 3“) sehr mysteriös und potenziell gefährlich gespielt. In Rückblenden erfahren wir, dass mit der vermeintlich so netten Psychologin nicht gut Kirschen essen ist. Was auch Gaststar Selma Blair („Hellboy“) deutlich zu spüren bekommt. Und dem ambivalenten Alien-Roboter ist gleich gar nicht zu trauen. Eine Menge Bedrohungen also, die der Familie Robinson neben dem Problem der Woche, das in jeder Folge gelöst wird, auch noch ins Haus stehen.

Lost in Space: Starker roter Faden

Während das Original tatsächlich ein Problem pro Folge erledigte, ist das neue Lost in Space serieller angelegt. Viele Storys werden nicht in knapp 60 Minuten abgehandelt, sondern ziehen sich durch mehrere Episoden. Dazu gibt es viel mehr Überlebende auf dem Planeten, was der Zuschauer aber erst aber der vierten Folge so richtig wahrnimmt. Dadurch kommen aber auch mehr potenzielle Nebenfiguren, Love Interests und andere Möglichkeiten ins Spiel, die das Original nie hatte.

In den ersten fünf Folge, die Netflix vorab zeigte, wird das zwar nur angedeutet. Aber dass hier mehr passieren kann, als das jede Folge ein Familienmitglied in Gefahr gerät, zeigen sie bereits. Die einzige Schwäche, die Lost in Space offenbart, sind dennoch die Storys. Die Showrunner Sazama und Sharpless haben als Autoren bislang „Dracula: Untold“, „The Last Witch Hunter“ und „Gods of Egypt“ zu verantworten. Da ist immerhin eine Steigerung zu erkennen und tatsächlich funktionieren einige der Ideen des Duos sehr gut. Allerdings sind die einzelnen Folgen nicht immer durchgehend packend und das Tempo, in dem die Hauptstory vorangeht, ist auch nicht wirklich mitreißend. Auch mancher Konflikt wirkt noch sehr an den Haaren herbeigezogen und so mancher Dialog hätte auch noch Bearbeitung bedurft.

Dafür können sich aber die Darsteller sehen lassen. Hin und wieder blitzt recht intelligenter Humor auf und das ganze Setting wirkt plausibel und bedrohlich genug, um dran zu bleiben und das weitere Schicksal der leicht dysfunktionalen und daher umso interessanteren Familie Robinson weiterzuverfolgen.

Fazit:

Kein Meisterstück, aber eine gut und edel gemachte Serie mit Potenzial. Die Serie ist deutlich realistischer und glaubhafter als der mitunter arg alberne Kinoausflug des Stoffes, gut besetzt und optisch durchgehend beeindruckend. So kann Lost in Space in den ersten Folgen zumindest immer wieder andeuten, wie packend der Überlebenskampf der Familie Robinson und ihrer Mit-Schiffbrüchigen noch werden könnte. Mal sehen, ob Netflix ihm die Chance dazu gibt und die Serie um eine Staffel verlängert.

Lost in Space ist mit der kompletten ersten Staffel ab dem 13. April 2018 bei Netflix zu sehen.

Mehr Kritiken zu Sci-Fi auf Netflix gibt es hier und hier.